|

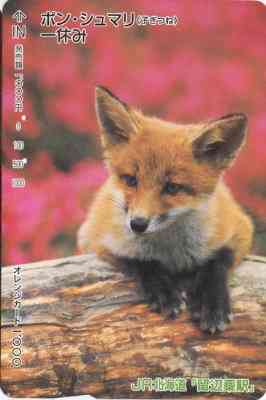

| 《きつね》 |

狐狩り

イギリスのカントリースポーツで国技の一つ。古くイギリスの村落にはキツネが多く棲み、養鶏場などに被害が続出した為、秋から冬にかけて農場主が大掛かりなキツネ退治を行ったのが起源である。17世紀のチャールズに成の時代にスポーツして確立した。その方法は乗馬の紳士淑女が数十頭のフォックスハウンド(狐狩り用猟犬)を駆使して追い出し、犬に追い詰められて穴へ隠れた狐をとらえて噛み殺させる。死を最初に確認した婦人にその尻尾を贈る習わしがある。

狐憑き

狐の霊が人に取り憑いて異常な状態を現出させる事。日本では狐は早くから霊威ある動物と認められており、狐塚という地名の示すように狐を祭る習俗、狐によって豊凶を占う習俗、田の神の使いとみなす信仰、稲荷神の使いないしは稲荷神そのものとする信仰、密教や修験道などの系統の行法を行っての託宣・卜占・巫術など、古くから狐に対する信仰が深くかつ広かったことが明らかである。

狐火

山際や川沿いの所などに現れる怪光の一種。現在なお正体不明の部分が多い。英語でフォックスファイア(fox fire)と言う場合のフォックスは、キツネのことではなく、朽ちるとか、腐って色が変わるとかいう動詞、あるいは朽ち木などについてバクテリアの発光をいう。しかしこれは4,5メートルも離れると見えないから、古来、日本で見られた狐火とは違う。

| SONY 『日本大百科全書』 より |